Informativo GEA

Absorção Foliar de Nutrientes

1. INTRODUÇÃO

A absorção foliar de nutrientes consiste em um processo fisiológico por meio do qual os nutrientes minerais são absorvidos diretamente através das folhas. Acerca disso, torna-se essencial o entendimento sobre a forma por meio da qual esses nutrientes entram e se comportam dentro da estrutura da folha a fim de que se alcance altas produtividades dentro da lavoura por meio da adubação foliar.

No Brasil e no mundo a prática da adubação foliar tem se mostrado cada vez mais frequente em função de alguns fatores como a baixa disponibilidade de micronutrientes às plantas via solo em função do aumento do pH do mesmo e a rápida absorção pelas folhas, o que possibilita a correção de deficiências momentâneas (OTTO,2020). Dessa forma, é imprescindível o conhecimento acerca das formas como o fertilizante adentra na folha a fim de que haja o máximo aproveitamento dessa prática.

A capacidade das folhas de absorver água e nutrientes foi reconhecida em 1676 pelo químico francês Edme Mariotte. A partir de então, em 1877, Bohm relatou que nutrientes minerais em sua forma dissolvida, como o cálcio, poderiam ser absorvidos por meio das folhas e utilizados no metabolismo das plantas. Em seguida, pesquisas foram desenvolvidas para caracterizar a natureza química e física da cutícula e como isso poderia influenciar na absorção foliar de nutrientes (ROSOLEM, 2002).

2. FISIOLOGIA DA FOLHA

2.1. Epiderme e cutícula

Para compreender a absorção foliar é de extrema importância o conhecimento sobre a fisiologia das folhas. Assim, as folhas apresentam três tecidos em sua composição, a epiderme, mesófilo e tecidos vasculares. Ademais, as folhas apresentam as partes abaxiais e adaxiais, ambas são cobertas pela epiderme, que é um tecido de revestimento. No geral, as folhas não apresentam crescimento secundário, com exceção de um limitado crescimento no pecíolo e nas nervuras (SANTOS, SD).

Dessa forma, é importante saber que a epiderme é constituída de células tabulares, que não contêm cloroplastos. Com isso, a epiderme, dependendo da espécie, pode ser unisseriada ou plurisseriada, ou seja, com apenas uma camada ou com mais de uma. Muitas vezes, abaixo da epiderme está uma camada chamada de hipoderme, sendo ambas as camadas adensadas sem permitir que haja espaços intracelulares (NUNES, SD).

Ademais, na parte de fora da epiderme está presente a cutícula, esta apresenta maior grossura na parte adaxial (superior). Dentro da cutícula estão presentes quatro tipos de materiais, cera, cutina, pectinas e celuloses. Com isso, os componentes da cera são excretados pela epiderme, por isso há uma grande variação de uma espécie para outra, principalmente na quantidade de cera presente nas folhas (ROSOLEM, 2002).

Dessa forma, a formação da cutícula se dá inicialmente através da produção de precursores lipídicos sintetizados nos protoplastos (região citoplasmática das células de epiderme) que migram pela parede celular e extravasam na superfície das folhas. A formação das cutículas nas faces foliares ocorre de forma centrípeta, ou seja, das laterais até o centro, nesse processo a cera em contato com o oxigênio vai polimerizando, oxidando e endurecendo. Assim, a estrutura da cera se dá pela presença de moléculas hidrofóbicas como ácidos graxos de cadeias muito longas, hidrocarbonetos, ésteres e álcoois, que ficam parcialmente embebidos em cutina. A cutina, basicamente, é constituída de ácidos graxos hidroxilados com cadeias de C18:1 e C16:0 , que devido a presença de grupos hidroxílicos se tornam hemi hidrofílica. Por fim, a estrutura da cutícula é de plaquetas de cera e lamelas de celulose, com matriz de cutina (ROSOLEM, 2002).

Além disso, nas partes mais internas da cutícula, ocorre uma cera mais esponjosa, que no caso é a cera que está diretamente em contato com as células da epiderme. Nela predomina a pectina que embebe as paredes celulares e deixa espaços esponjosos, os quais são preenchidos por cera. Já nas regiões mais externas da cutícula, predomina uma cera amorfa, cujas formações morfológicas variam conforme a espécie. Assim, ressalta-se que as ceras possuem caráter hidrofóbico, característica de extrema importância pois impede que alguns tipos de substâncias presentes na água sejam absorvidos e impede a perda de água por excesso de transpiração das plantas. Assim, embora a cutícula dificulte a entrada de solutos (principalmente íons), a absorção foliar é permitida quando a cutícula está devidamente molhada e hidratada, processo que é favorecido pelo uso de surfactantes. Os surfactantes podem ter como função reduzir a tensão superficial, causando um aumento no espalhamento e molhamento foliar, aumentam a adesão e o tempo de permanência na folha, diminuindo a evaporação e aumentando o tempo de difusão, podem favorecer a hidratação e aumentar a penetração (ROSOLEM, 2002).

As folhas podem ser mais hidrofóbicas ou menos de acordo com a estrutura e a quantidade de cera presente em suas superfícies. Com isso, é importante saber que as cutículas abrangem partes do mesofilo foliar, penetrando principalmente através dos ostíolos, criando um sistema contínuo que liga estômatos, espaços intercelulares e cutícula (SANTOS, SD).

Figura 1: Microfotografia de varredura da face interna de cutículas isoladas de folhas de pereira (esquerda) e frutos de macieira (direita).

Fonte: Rosolem, 2002.

Dessa maneira, as células da epiderme apresentam paredes celulares com uma camada relativamente espessa, composta por celulose, hemicelulose, ceras e outros compostos, todos interligados por fibrilas. Assim, a organização das microfibrilas, permite que haja espaços de tamanhos variáveis. Estes espaços formam sistemas microcapilares chamados de sistema intermicelar, onde as células são capazes de desenvolver cargas elétricas negativas para reter e trocar íons em solução (ROSALEM, 2002).

Por fim, na epiderme existe também a presença de estômatos que são compostos por duas células guardas que são responsáveis pela abertura e fechamento do ostíolo, que é o buraco em que ocorre a saída de água e entrada de gases. Nas células guardas ocorre a presença de cloroplastos, diferente de todas as outras células que fazem parte da epiderme, ademais essas células podem mudar o seu formato de acordo com o turgor das mesmas. Os estômatos, são responsáveis pela troca gasosa e evapotranspiração das plantas, com isso sua posição e funcionamento são estratégicos para as plantas. Por exemplo, em plantas CAM, a abertura estomática ocorre predominantemente à noite, reduzindo a perda de água em ambientes áridos e quentes. Ademais, muitas espécies de climas quentes apresentam maior densidade estomática na face abaxial para mitigar a perda hídrica; já em várias gramíneas e espécies de sol pleno, a distribuição pode ser anfiestomática (em ambas as faces) (ROSOLEM, 2002).

Figura 2: Estrutura dos estômatos.

Fonte: Agrolink,s.d.

2.2. Mesófilo

O mesofilo das folhas é basicamente tecido fundamental das mesmas, este se localiza entre duas faces da epiderme. Este é representado pelo parênquima clorofiliano, que se caracteriza por ter uma grande quantidade de células com cloroplastos e um grande volume de espaços intercelulares. Com isso, existem dois tipos de parênquima clorofiliano, o paliçadico e o lacunoso (NUNES, SD).

Dessa forma, o parênquima paliçádico é aquele que apresenta células alongadas dispostas de forma coordenada, lado a lado, de forma perpendicular a epiderme. Assim, o seu formato permite uma melhor absorção da luz pelos cloroplastos. Ademais, o parênquima lacunoso se trata de várias células de formatos diferentes, dispostas sem ordem e que se ligam através de projeções laterais. Nesse formato ocorre a presença de uma maior quantidade de espaços intercelulares, que irão facilitar as trocas gasosas entre o meio interno e externo (ROSOLEM, 2002).

Por fim, há diversos tipos de mesófilos que irão mudar de acordo com a família de cada planta. Com isso, existe o mesofilo assimétrico, que possui parênquima paliçádico na face superior e parênquima lacunoso na parte inferior. Além disso, existe o mesofilo simétrico, que possui nas duas faces parênquima paliçádico e no meio uma camada de zona esponjosa central. Já o mesófilo indiferenciado é quando não ocorre nenhuma diferenciação de parênquima em paliçádico e lacunoso (NUNES, SD).

2.3. Sistema vascular

O sistema vascular é constituído de feixes vasculares, dispostos nas folhas segundo padrões de nervação. Assim, existem dois tipos de nervuras, as reticuladas e as paralelas. Dessa forma, as nervações reticuladas são aquelas que se dispersam conforme avançam nas folhas, diminuindo seu calibre e se tornando cada vez mais delgadas, muito comum em pteridófitas e dicotiledôneas. Já as nervações paralelas são aquelas que as nervuras têm um calibre semelhante durante a folha e são dispostas em um arranjo paralelo mantendo o sentido longitudinal, mais comuns em monocotiledôneas (ROSOLEM, 2002).

Os feixes vasculares e suas disposições podem variar de acordo com cada tipo de planta. No entanto, as nervuras laterais tem uma redução gradativa conforme avançam nas folhas. Já os feixes vasculares da folha, na maioria das vezes mantém o xilema voltado para cima e o floema para baixo (NUNES, SD).

Figura 3: Sistema vascular do milho.

Fonte: Agrolink.

3. FORMAS DE ABSORÇÃO

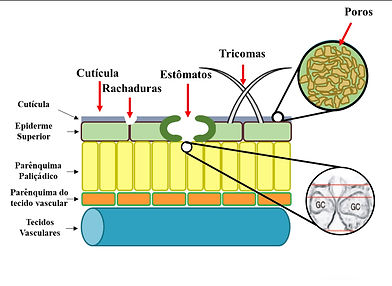

A absorção de um elemento na folha pode ocorrer de três formas: via cutícula, via imperfeições e rachaduras cuticulares e via estômatos e tricomas (OTTO, 2020). Embora ainda não se conheça certamente a porcentagem de solução nutritiva absorvida por cada estrutura, é certo que a cutícula é a principal via de absorção (BROWN, 2015).

Figura 4: Corte transversal da superfície de uma folha.

Fonte: Gomes et al. 2019.

3.1. Absorção via cutícula

A cutícula da folha é uma camada lipofílica que recobre a face adaxial e abaxial da epiderme foliar, sendo que a cutícula da face adaxial é mais espessa que a cutícula da face abaxial na maioria das espécies de plantas. Isso acontece pois a superfície superior das folhas recebe maior incidência de radiação solar direta, resultando em um gradiente de potencial hídrico mais acentuado, o que exige uma camada mais espessa de cera a fim de minimizar as perdas de água não controladas por transpiração cuticular. Enquanto isso, a superfície inferior das folhas é tipicamente onde há a maior concentração de estômatos e menor incidência de radiação solar, logo, a cutícula tende a ser mais fina uma vez que o controle primário da transpiração ocorre de forma regulada pelos estômatos (RODRIGUES; AMANO; DE ALMEIDA, 2015).

A cutícula é formada por três partes: a camada de cera epicuticular (EW), cutícula propriamente dita (CP) e camada cuticular (CL). A camada EW é a mais externa e hidrofóbica. A camada CP é a interna, possui principalmente cutina em sua composição e é livre de polissacarídeos. Por fim, a camada CL é a mais interna e é composta por cutina, pectina e hemiceluloses, que contribuem para o aumento

de sua polaridade devido a presença de grupos hidroxila e carboxílicos (BROWN,2015).

O aumento gradual de carga negativa da cutícula ao longo da cera epicuticular é o responsável por aumentar o movimento de cátions e de moléculas de água para dentro da estrutura foliar (BROWN,2015).

3.2. Absorção via estômatos

A capacidade das plantas de absorverem nutrientes por via estomática foi descoberta há poucos anos e, por isso, ainda não se sabe certamente como ocorre a penetração estomatal dos íons. Entretanto, sabe-se que menos de 10% dos mesmos participam ativamente da penetração da solução (ROSOLEM, 2002).

Além disso, é certo que a quantidade de produto absorvido por essa estrutura aumenta de acordo com taxa de abertura dos mesmos, quanto maior a quantidade de estômatos abertos maiores as taxas de absorção. Outra certeza é de que quanto maior a quantidade dessas estruturas, maior é a absorção do produto, assim, como a quantidade de estômatos é maior na face abaxial das folhas a absorção estomática é mais significativa (ROSOLEM, 2002).

Figura 5: Efeito da densidade estômatos na epiderme na absorção foliar.

Fonte: Rosolem, 2002.

3.3. Absorção via tricomas

Os tricomas são projeções da cutícula e das células da epiderme que contém prolongamentos citoplasmáticos, os ectodermas, os quais auxiliam no aumento da superfície de contato entre a folha e a solução aplicada. Essas estruturas caracterizam-se como via relevante para a absorção foliar e interferem na molhabilidade da superfície (ROSOLEM, 2002).

4. TRANSLOCAÇÃO DO NUTRIENTE ABSORVIDO

A translocação dos nutrientes está diretamente ligada ao xilema e ao floema, que são parte do sistema vascular das plantas. Assim, para que haja a translocação de um nutriente que foi absorvido pelas raízes, este será transportado pelo xilema, de forma metabólica ou não metabólica. Na forma metabólica ocorre a incorporação imediata do nutriente em açúcares ou ácidos que irão transportar o mesmo pelo xilema, esta via é principalmente usada para o transporte de fósforo e enxofre. Entretanto, a maioria dos nutrientes é transportada pela via não metabólica, que basicamente, é o nutriente sendo transportado em sua forma iônica. Pode ocorrer um baixo transporte de nutrientes advindos de absorção foliar para outras folhas (ROSOLEM, 2002).

No entanto, a redistribuição dos nutrientes é uma transferência de um órgão ou região até outra da planta, de forma igual ou não a que foi absorvida, porém tendo sido metabolizada. Esta ocorre através do floema, esta inicia quando as células novas das partes apicais emitem sinais da falta de nutrientes. Assim, quando é percebido esse sinal, começa o processo de redistribuição dos nutrientes pela planta (NUNES, SD).

Figura 6: Vasos condutores.

Fonte: Ilsa Brasil,s.d.

Por fim, o transporte nas folhas ocorre por via apoplasto e simplasto, antes que ocorra a exportação para outras partes da folha. O espaço entre as células acaba sendo por onde esses nutrientes se transportam, essa é a via apoplástica, que representa de 3 a 5% do volume total da folha. A outra via, a simplasto, ocorre de célula para célula, através do citoplasma e dos plasmodesmos. Assim, os nutrientes atravessam o mesofilo, entram no apoplasto perto dos elementos crivados e em seguida são transportados para o floema por um processo ativo (PILECCO et al, SD).

5. FONTES DE NUTRIENTES

Os fertilizantes foliares podem ser divididos em dois grupos de acordo com a sua composição e de acordo com a absorção:as fontes solúveis e as fontes insolúveis (MACHADO, 2020).

As fontes solúveis são constituídas pelos sais (nitratos,cloretos e sulfatos), pelos quelatos (EDTA e aminoácidos) e os fosfitos, os quais oferecem os nutrientes na forma prontamente absorvível pelas plantas (OTTO, 2020).

Já as fontes de baixa solubilidade são constituídas pelos óxidos, hidróxidos e carbonatos, os quais precisam de mais tempo para serem solubilizados na superfície das folhas e disponibilizam os nutrientes de forma mais demorada. Quando dissolvidos em água, esses produtos não formam soluções verdadeiras como as fontes solúveis, ou seja,formam suspensões concentradas que geralmente apresentam aspecto ligeiramente turvo (OTTO, 2020).

Estudos realizados em 2019 por uma equipe de pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP) avaliaram a absorção de fertilizantes foliares em diferentes composições em folhas de soja (Glycine max), foi realizado o monitoramento para comparar a absorção do sulfato de zinco (fonte solúvel) e do óxido de zinco (fonte pouco solúvel). Dessa forma, os resultados comprovaram que, após 48 horas de monitoramento, o zinco proveniente do óxido de zinco permaneceu estático na folha enquanto o zinco proveniente do sulfato de zinco se movimentou, seguindo a nervura da folha pelo fluxo via floema (MACHADO, 2020).

Figura 6: Distribuição espacial do Zn proveniente de uma gota de ZnO (A) e ZnSO4 (B) aplicada sobre a superfície de uma folha de soja.

Fonte: Gomes et al. 2019.

Além disso, vale destacar que o boro, nutriente associado a diversos processos fisiológicos, é tido como imóvel no floema na maior parte das plantas e tem sido muito utilizado na adubação foliar. A sua imobilidade no floema está relacionada a sua capacidade de se complexar à compostos orgânicos da membrana e parede celular, o que impede a sua redistribuição no interior dos vasos floemáticos. Entretanto, compostos denominados polióis, encontrados em algumas plantas como a macieira, possuem a capacidade de complexar o boro e transportá-lo pelo floema (YAMADA, 2000).

Dessa forma, recomenda-se a aplicação de boro via solo uma vez que esse nutriente é imóvel em espécies muito cultivadas e a adubação feita no solo é capaz de fornecer quantidades maiores e mais duradouras desse nutriente que a aplicação via folha. Apesar disso, a adubação foliar tem se mostrado eficiente para a complementação da adubação de boro realizada via solo e vem sendo utilizada em casos de aparecimento de deficiências nas espécies cultivadas. As principais fontes utilizadas para a adubação foliar são as de alta solubilidade, como o ácido bórico, por exemplo (JORGE & MARTINS, 2018).

6. FATORES QUE INFLUENCIAM A ABSORÇÃO FOLIAR

Apesar das folhas terem sido desenvolvidas para a produção de fotossíntese e absorção de gases, elas também apresentam a capacidade de absorver nutrientes. Assim, existem vários fatores que podem influenciar essa absorção, esses fatores irão ditar se houve desperdício ou ganho em cada aplicação. Com isso, é muito importante conhecer quais são esses fatores, com o intuito de usá-los a favor da aplicação e evitar que ocorram perdas de produto e consequentemente de dinheiro ao produtor. Portanto, esses fatores são divididos em intrínsecos e extrínsecos, sendo o primeiro fatores que as características da própria folha influenciam e o segundo são os fatores que não dependem da folha (ROSOLEM, 2002).

6.1. Fatores Intrínsecos

Os fatores intrínsecos são aqueles que vêm das características inerentes das folhas. Dessa forma, a permeabilidade da cutícula de cada folha pode variar, mudando de acordo com fatores como a espessura da cutícula, qualidade da cera e capacidade da cera de se umedecer. Além disso, presença de pelos e quantidade de estômatos também são fatores que alteram a absorção foliar pelas faces dorsal e ventral das folhas. Por fim, para que a cutícula facilite a absorção de água e nutrientes via foliar, ela deve estar umedecida, pois irá permitir a abertura das células guarda, predispondo a absorção de nutrientes via estômato (ROSOLEM, 2002).

Ademais, a idade das folhas é outro fator de influência, quanto mais velhas as folhas menor a absorção de água, isso seja devido ao menor metabolismo ou a maior quantidade de cera acumulada. Porém, sua absorção de lipídeos é maior, devido a maior quantidade de ceras e cutina, além da maior polimerização da cutina (CAMARGO e SILVA, 1975).

Assim, a capacidade de absorção de nutrientes pela folha, pode mudar de acordo com a concentração dos mesmos nas folhas. Dessa forma, em folhas mais bem nutridas, a absorção de nutrientes será menor e mais lenta, pois as folhas irão ter um gradiente de concentração menor. Com isso, em folhas mais desnutridas, o gradiente de concentração dos nutrientes será menor do que o da cauda, aumentando a velocidade de absorção. Isso ocorre devido a importância da difusão na absorção de nutrientes via foliar (PRADO, 2004).

A via de assimilação pelo carbono também tem influência nas plantas. Isso significa que o fato de uma planta ser C3 ou C4 muda sua absorção foliar. A plantas C4 são mais estimuladas na presença de luz a absorver água pelas folhas, enquanto as C3 mostraram respostas variáveis, dependendo do estado fisiológico das plantas (FREITAS et al, SD).

Além disso, o estádio fenológico da planta também importa na absorção foliar. Quando um adubo foliar é aplicado em fases de alta vigência nutricional, a absorção de nutrientes tende a ser maior, pois as folhas estão mais ativas metabolicamente e consequentemente ocorrendo maior demanda por nutrientes. Assim, a taxa de absorção é maior em fases de intenso crescimento vegetativo e reprodutivo, quando há maior taxa metabólica e expansão celular. Diferente de fases de senescência que ocorre o maior fechamento estomático e menor permeabilidade da cutícula (FREITAS et al, SD).

6.2. Fatores extrínsecos

Os fatores extrínsecos são aqueles que são influenciados pelo exterior das folhas. Dessa forma, o mais comum deles são os fatores influenciados pelo ambiente, como por exemplo umidade relativa e temperatura, pois atuam principalmente no tempo de secagem da calda na folha. Assim, com temperaturas altas e baixas umidades relativas ocorre a secagem de forma mais rápida, isso ocasiona menor tempo de absorção para a folha. Além disso, temperaturas muito quentes com baixa umidade relativa estimulam o fechamento estomático, causando a menor absorção. Ademais, muita radiação solar pode causar fotodegradação de produtos e compostos orgânicos da calda, o aquecimento foliar também acelera a evaporação da calda. Porém, a presença de luz ainda é importante pois estimula a abertura dos estômatos, aumentando o metabolismo e o fornecimento de energia para o transporte ativo dos nutrientes Por isso, os horários ideais de aplicação durante o começo da manhã e final da tarde, quando as folhas estão mais hidratadas e com os estômatos abertos. No entanto, é necessário tomar cuidado com os horários de menores temperaturas e luz solar, pois neles ocorrem orvalho, que pode acabar diluindo os produtos. Outro fator climático é a presença de chuva, esta influência lavando a calda das folhas, junto dela o vento em acima de 10 km/h aumenta muito o risco de deriva da calda, sendo o ideal de 3 a 10 km/h, pois ajudam na distribuição de gotas, ventos de velocidades menores que 3 km/h aumentam o risco de inversão térmica (FREITAS et al, SD).

Ademais, os nutrientes usados também influenciam na absorção. Por exemplo a ureia, que é muito utilizada em aplicações para facilitar a entrada de produtos nas folhas. Pois a ureia é facilmente absorvida e ainda promove a permeabilidade da cutícula, porque reage com as ligações químicas entre os componentes da cutícula. Porém, é necessário o cuidado para que não haja fitotoxidez nas plantas pelo uso excessivo (ROSOLEM, 2002).

Por fim, outro fator de grande importância é a fonte do produto aplicado, existem moléculas que são mais bem absorvidas que outras. Assim, o uso de aminoácidos principalmente com minerais, tem como principal efeito a penetração na membrana e absorção mais rápida, quando comparados a íons livres, impedindo sua complexação na calda e aumentando a eficiência da adubação foliar. Ademais, a compatibilidade de produtos é de extrema importância, é necessário evitar misturas de íons de cargas opostas, pois reduzem suas disponibilidades ao reagir e se precipitar. Por isso, uso de quelantes e complexantes evitam essas reações e aumentam a solubilidade dos nutrientes. Além disso, uso de adjuvantes (óleos vegetais, espalhantes, umectantes e penetrantes) alteram o comportamento da calda, melhorando o espalhamento da calda na superfície foliar, aumentando a absorção dos produtos, diminuindo a evaporação, entre outras funções. Por fim, é de extrema importância que o tamanho das gotas seja bem calculado para cada tipo de produtos usado, pois gotas de menor tamanho tem maior cobertura foliar, porém evaporam mais rapidamente, já gotas mais grossas tendem a evaporar menor, mas espalham menos pela limbo e tem mais chances de escorrerem quando grandes demais (PRADO, 2004).

7. CONCLUSÃO

Em resumo, evidencia-se a importância da absorção foliar no contexto da agricultura, uma vez que é um complemento imprescindível à adubação feita no solo. Ressalta-se, portanto, que é indispensável a compreensão acerca das formas como os nutrientes são absorvidos e como os mesmos translocam-se nos tecidos foliares, no intuito de atingir produtividades cada vez mais altas.

Os nutrientes podem ser absorvidos pelas plantas por meio de estruturas como as cutículas, via de maior relevância, por meio dos estômatos e também pelos tricomas. As fontes de nutrientes que podem ser absorvidas via foliar dividem-se em fontes solúveis e insolúveis, as quais estão na forma prontamente absorvível pelas plantas e disponibilizam os nutrientes de forma mais demorada, respectivamente.

Fatores referentes à fisiologia foliar como a espessura da cutícula, idade das folhas e concentração de nutrientes nas mesmas podem influenciar na taxa de absorção de nutrientes, assim como condições ambientais de alta ou baixa umidade relativa do ar e temperatura podem afetar na velocidade de absorção de adubos foliares.

Autores: Julia Swart - Lõguinéki e Felipe Zuchi - Enb’-rg

8. REFERÊNCIAS

“Absorção E Distribuição Dos Macronutrientes Nas Plantas.” ILSA, 12 Mar. 2024, ilsabrasil.com.br/absorcao-e-distribuicao-dos-macronutrientes-nas-plantas/. “Nutrição de Plantas.” Nutricaodeplantas.agr.br, 2025, www.nutricaodeplantas.agr.br/site/culturas/maracuja/abs_mov_nutr_plantas.php. Acesso em 17 de Outubro de 2025.

Barel, D.; Black, C. A. Aplicação foliar de P. 2. Respostas de produtividade de

milho e soja pulverizados com vários fosfatos condensados e compostos P-N

em experimentos de campo e em casas de vegetação. Agronomy Journal, v. 71,

p. 21-24, 1979a.

Equipe Elevagro. “Anatomia Foliar: Mesófilo - Elevagro.” Elevagro, 25 Feb. 2022, elevagro.com/anatomia-foliar-mesofilo/. Acesso em 18 de Outubro de 2025.

JORGE, Letícia Galhardo; MARTINS, Bruno Novaes Menezes. Boro via solo ou foliar? Campo e Negócios, 2018. Disponível em :https://campoenegocios.com/boro-via-solo-ou-foliar-2/. Acesso em 18 de Outubro de 2025.

Luis. “Nutrição via Folhas - Anatomia Foliar.” Portal Agrolink, 12 Sept. 2016, www.agrolink.com.br/fertilizantes/nutricao-via-folhas--%20%20%20%20-anatomia-fo liar_361454.html. Acesso em 17 de Outubro de 2025.

OTTO. Adubação foliar (parte 1). Youtube, Maio de 2020. 1 vídeo (23 min). Disponível em: https://youtu.be/CdOh5IT9268?si=TXnoDBV2HbxEs-Ea. Acesso em 17 de Outubro de 2025.

OTTO. Adubação foliar (parte 2). Youtube, Maio de 2020. 1 vídeo (16 min). Disponível em: https://youtu.be/jcG-UzZI6WA?si=qLxFIr6Lr3QG8io7. Acesso em 17 de Outubro de 2025.

ROSOLEM, Ciro A. Recomendação e aplicação de nutrientes via foliar. Lavras, MG: UFLA/FAEPE, p.98, 2002. (Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu" (Especialização) a Distância - Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas no Agronegócio).

Santos, C. H.; Duarte Filho, J.; Modesto, J. C.; Ferreira, G. Adubos foliares quelatizados e sais na absorção de boro, manganês e zinco em laranjeira ‘pêra’. Scientia Agricola, v. 56, p. 999-1004, 1999.

YAMADA, Tsuioshi. Boro: será que estamos aplicando a dose suficiente para o adequado desenvolvimento das plantas. Informações Agronômicas, v. 90, p. 1-5, 2000.